在300多米的幽蓝深海中,他是第一个行走的中国人;在国内外重大水下打捞任务中,他带领团队一次次完成“不可能完成的任务”;在“与死神擦肩”的抢险救援中,他的身影频频出现。

他是胡建——交通运输部上海打捞局救捞工程船队潜水队队长,近日荣获“全国先进工作者”荣誉称号。

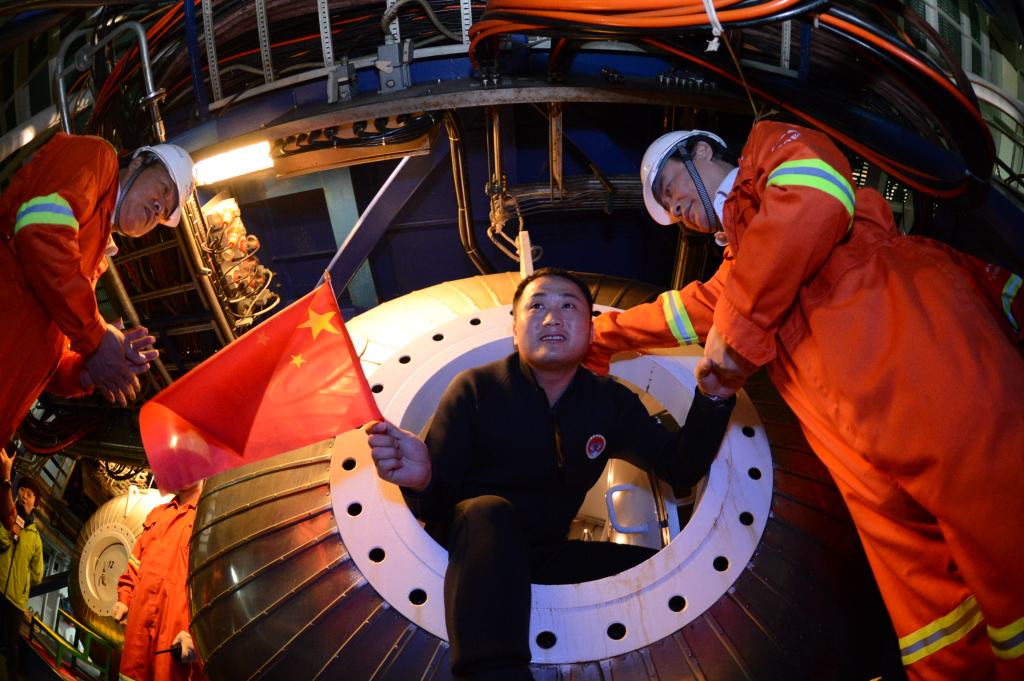

4月28日,胡建被授予“全国先进工作者”荣誉称号。澎湃新闻记者 陈悦 图

从事潜水救捞25年来,他把生命和大海紧紧联系在一起,以一身潜水装备为铠、以技术创新为矛,奋战在一个个极限救援与深海打捞的最前沿,用勇气与担当守护人民安全,也在世界舞台为“中国打捞”赢得声誉。

潜行深海,挑战“生命禁区”

18岁高中毕业,胡建看到了上海打捞局招聘潜水员的信息,从小向往大海的他毫不犹豫报了名,经过2年培训后正式加入。在后来的工作中,他逐渐明白,这份看似神秘好玩的工作,其实是一份与极限搏斗、与生死共舞的艰苦职业,责任重大。

潜水项目中有一个分类——饱和潜水,通常是深海作业,潜水员在水下连续作业数天乃至数周,交替轮岗,其间生活在高压居住舱内,待任务结束后进行一次性解压回到陆地。这个项目适用于深海工程、长期科学考察和复杂救援任务。

2006年,胡建参与中国首支饱和潜水队,首次成功下潜至103.5米,实现了中国饱和潜水作业“零”的突破。此后他不断向更深处挑战——124米、198米,直到2014年,他率先走出舱门,将国旗插入313.5米深海,创造了我国饱和潜水新的深度纪录。

300米深海被认为是潜水作业的“生命禁区”。潜水员要承受31个大气压,相当于指甲盖大小的每平方厘米要承受31公斤的负荷。

“从生活舱跨到过渡舱,类似于从卧室到卫生间跨过一道门,很简单的动作,但是在高压下要分几步走;穿衣服也很费劲,感觉整个人的关节被压缩着,有一股无形的压力把你罩着。”胡建说,“第一次挑战300米深度,进舱前还有点顾虑,进舱后想不了那么多,一心就想把事情做好。”于是,300米深海自此留下了中国人的身影。

2014年,胡建成功完成我国首次300米饱和潜水实验,成为我国300米饱和潜水第一人。 受访者供图

大胆创新,擦亮“中国打捞”名片

除了挑战极限,胡建的另一项职责是不断创新打捞技术。他所在的团队,在2024年获得“国家卓越工程师团队”荣誉称号,多次主导并创新极为复杂的打捞技术方案,为“中国打捞”赢得了国际声誉。

2017年,韩国“世越号”沉船打捞成为全球关注的焦点,上海打捞局参与作业。要在45米水深的海底,将一艘长145米、重达1万吨的客轮整体打捞出水,并保持原沉没姿态,几乎是“不可能的任务”。

面对重重挑战,胡建所在团队提出“钢梁托底、整体起浮、滚卸上岸”的打捞技术方案。胡建担任潜水监督,肩负探摸沉船姿态、钻入舱内抽油、进行窗口封网、钢梁穿引、船头抬吊等全阶段作业责任。历经600个日夜,逾6000人次潜水作业,近1.3万小时水下施工,最终,沉没海底1073天的“世越号”被打捞出水。那一刻起,“中国打捞”成为一张闪亮名片,频频出现在国际打捞市场,承揽了多个国际打捞项目。

技术创新没有止步。2022年,“长江口二号”古船在上海开始打捞,它是目前我国水下考古发现的体量最大、保存最为完整的古代木质帆船,是近代上海作为东亚乃至世界贸易和航运中心的见证。

2022年,胡建在“长江口二号”古船整体打捞和迁移工程现场。受访者 供图

与常规打捞相比,此次古船打捞项目需要确保古船和文物安全完整地、连泥带水一起打捞出水,而又不扰动周围泥沙给古船带去二次损伤,难度无异于“捧在手里怕摔,含在嘴里怕化”。

没有经验可循,那就自己去闯。胡建所在的团队首创了“弧形梁非接触文物整体打捞迁移技术”方案,使用22根巨型弧形梁组成沉箱,把古船及其附着的厚厚泥沙与海水包裹起来整体打捞。该方案集先进的打捞工艺、技术路线、设备制造于一体,仅用一艘驳船就完成了古船整体打捞的提升、运输、进坞以及卸载作业。

作为项目经理,胡建负责现场协调指挥,22根弧形梁要穿过古船下方并精准镶嵌,通常穿引一个弧形梁要4-6小时,然而有一个穿了24个小时也没完成,“水深10米左右,但水流极快,能见度几乎为零。我们只能在不扰动海底泥沙的情况下进行各种尝试。”

最终,重约8800吨的沉箱装载着古船,经过4个多小时的水下持续提升后,缓缓露出水面,沉没150多年的“长江口二号”古船重见天日。这一世界上规模极大的古沉船整体打捞和迁移工程的圆满成功,为世界河口海岸复杂浑水水域水下考古贡献了中国智慧。

生死一线,守护人民生命财产安全

潜水救捞,离死亡很近。作为潜水队队长,胡建带领团队执行过百余次水上应急抢险救捞任务,与时间赛跑,与风险搏斗,用行动诠释了“人民至上、生命至上”的真正含义。

胡建。受访者 供图

2020年8月,载运约3000吨异辛烷的“隆庆1”轮在长江口发生碰撞,甲板起火。异辛烷极易燃爆,台风“美莎克”即将来袭,满船的危化品将威胁整个海域甚至长三角地区的人民生命财产安全。

“上,我们必须得上!”胡建说。冒着吸入毒气的风险,他和队员们用金属工具包裹防静电材料,定时测量油舱内氧浓度、液位和船舶吃水,配合打捞团队向舱内注入氮气……没有甲板起吊设备,胡建就带领队员们手拉肩扛;难船漂浮不定导致抽油困难,他们就通过人力频繁调整化学泵位置。经过4天4夜连续作业,最终成功过驳危化品3000多立方米,并赶在台风来临前将难船拖带进港,防止了次生灾难发生。

“每个项目都有各种挑战,大家群策群力也就解决了。”胡建说,很感谢团队兄弟们的配合,“我们都是一支团队出去作业,大家一起训练、生活、工作,可能一个眼神就知道彼此要干什么,高度默契很重要。”

如今的胡建,仍然常年在海上奔波,去年有9个多月都驻扎在海上。这个五一假期,他也和同事们在基地值班待命,如果接到应急抢险任务,随时出动。关于工作,他葆有一份朴素的初心,“这份工作,往小了说是养家糊口,往大了说,做了这行就履好职,守护好人民的生命财产安全。”

相关文章:

痛别!中国工程院院士、“共和国勋章”获得05-02

维科技术收盘上涨1.14%,最新市净率1.57,总05-02

中方呼吁大湖地区国家加强对话和解网友怎么05-02

山东荣成:雪景虎戏映成趣_1具体怎么回事05-02